日本知的財産仲裁センターは、日本弁理士会と日本弁護士連合会により設立したADR(裁判外の紛争解決手段)

機関です。日本知的財産仲裁センターでは、弁護士、弁理士、学識経験者がそれぞれの知識と経験を活かして、相談、

調停、仲裁、センター判定、ドメイン名紛争裁定、必須判定、事業適合性判定などにより、知的財産権に関する様々

な問題の解決にご協力しております。当センターは、ADR法に基づく認証を受けたADR機関です(認証第119

号)。

日本知的財産仲裁センターでは、「センター判定」という業務を行っています。例えば、気になる他人の特許があ

り、製品の販売に不安を持たれた場合、権利行使に先立ち第3者の意見を求めたい場合、他人の特許の有効性につい

て第3者の意見を求めたい場合などに、お気軽に当センターのセンター判定をご利用下さい。当センターでは、単独

判定という形態の判定を受け付けており、この単独判定の利用が増えてきています。

センター判定の概要

センター判定は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否か

の判定、また、それらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各1名の2名で行います。セン

ター判定には、申立人だけが当事者となる単独判定と、被申立人も当事者となる双方判定があります。

なお、特許庁が行っている判定(特許法第71条、実用新案法第26条、意匠法第25条、商標法第28条)と区別

するために「センター判定」と呼んでいます。

センター判定の種類

4つのパターンの判定があります。

1.判定の審理形式により2種類に分かれます。

1)単独判定

申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行うもので、被申立人の存在しない判定です。

2)双方判定

申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行われます。

2.判定の目的により2種類に分かれます。

1)範囲判定(判定対象が権利範囲に属するか否かの判定)

①判定対象物若しくは方法が、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するか否か。

②判定対象意匠が、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否か。

③判定対象標章の使用が、商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否か。

2)無効判定(権利の有効性についての判定)

特定の特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録について特許又は登録に無効事由があるか否か。

センター判定の特徴(単独判定の有効利用を)

特許庁が行っている判定は、上記の4つのパターンのうち、範囲判定かつ双方判定の場合のみです。範囲判定かつ

単独判定、無効判定かつ単独判定、無効判定かつ双方判定は、センター判定特有のものであります。特に、範囲判定

かつ単独判定、無効判定かつ単独判定の2つのパターンの単独判定が利用されています。単独判定では、判定結果が

判定申立人以外に通知されることはありません。つまり、第三者(例えば、特許権者)に知られることなく、当セン

ターによる判定を受けることができ、大きなメリットと言えます。また、判定人は、判定申立人および判定当事者と

の間で利害関係を有しないものが選任されるとともに、少なくとも弁護士、弁理士の2名が選任されるため、判定結

果の客観性が担保されているものと考えております。

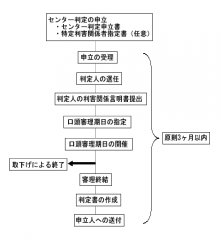

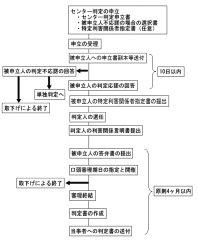

センター判定の審理と効力

判定の審理形態は、提出された判定申立書および資料について審理したうえで、口頭審理を原則としています。審

理期間は、単独判定では申立を受理から3月以内、双方判定では申立受理ではなく被申立人の反論である答弁書受理

から4月以内を目標として進めます。

センター判定は、当センターとしての見解ではなく、当センターが選任した専門家である判定人の意見であり、何

人に対しても拘束力を有するものではありません。また、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)もできま

せん。

センター判定の判定人について

判定申立があった場合、当センターの判定人候補者名簿から弁護士及び弁理士各1名を判定人として選任します。

また、いずれかの判定人から請求があれば、上記名簿から1名の判定人を追加選任して、判定人を3名にすることも

あります。

判定人が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、判定人は、当センター及び判定当事者に

対して「利害関係に関する言明書」を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています。さらに、判定申立人

は、申立書と共に、被申立人は応諾書と共に、事件に関し利害関係を有する第三者と考えられる者を「特定利害関係

者指定書」により指定することができます。また、判定当事者は、判定人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理

由があるときには、当該判定人の忌避を申し立てることができ、当センターは、その申立に理由があるときには、忌

避を認めて、新たな判定人を選任いたします。このようにして、センターでは、センター判定が公正かつ客観的なも

のとなるようなシステム化に努めています。

センター判定の判定申立人の代理について

判定の申立及び判定手続は、当事者本人又はその代理人を通じてなすことが可能です。代理人は、弁護士又は弁理

士がなることができます。弁護士又は弁理士でない者が代理人になろうとするときは、当センターの承認を得ること

が必要です。

センター判定申立手続きについて

判定の審理は、判定申立人(および被申立人)より書面および資料について行うものであり、新たな資料を判定人

が調査することはありません。判定を申し立てられる場合には、ある程度の資料をご準備いただいたうえで申立をお

願いします。

判定申立書には、下記の事項を記載願います。

申立人の氏名等、代理人がいる場合にはその氏名等、申立ての趣旨、申立ての理由、単独判定と双方判定のいずれ

を求めるかの表示

判定申立書には、以下の書類の添付をお願いしております。

(1)代表者の資格を証する書面(申立人及び/または被申立人が法人であるとき)

(2)代理人によって申立をするときは、代理権を証する委任状

(3)申立の理由を証すると考える資料

(4)特定利害関係指定書

センター判定費用について

1.基本手数料

<単独判定の場合>

1)申立手数料

金30万円(判定申立時に納付頂く費用です。)

2)口頭審理期日手数料

金10万円/1回(口頭審理期日終了後に納付頂く費用です)

<双方判定の場合>

1)申立手数料

金40万円(判定申立時に申立人により納付頂く費用です。このうち、3万円が受理・応諾確認手続手数料

となり、被申立人が応諾しなかった場合には、受理・応諾確認手続手数料以外の申立手数料は、申立人にご

返還致します。)

2)対抗無効判定申立手数料

金20万円(対抗無効判定申立手数料は、被申立人が範囲判定の手続において申立人に対抗して、無効判定

を請求する場合における被申立人に納付頂く費用です。)

3)口頭審理期日手数料

各金10万円/1回(口頭審理期日終了後に、申立人と被申立人の双方より納付頂く費用です。)

2.追加手数料(単独判定、双方判定の双方に適用されます。)

申立てにおける判定事項が1増す毎、または判定を求める本件の数又は対象物等の数が1増す毎に、上記の申

立手数料の2分の1が加算されます。(対抗無効判定申立についてはその申立手数料と同額。)

センター判定についてのQ&A

1.センター判定では、判定申立人の目的と異なる判定結果となる場合はありますか。

センター判定申立では、判定の趣旨として、例えば、「別紙申立人資料目録記載の資料による範囲において、

別紙対象物目録記載の○○○は、特許第○○○○○号の請求項○に係る特許発明の技術的範囲に属しないとの判定を

求める。」のように記載頂いています。センター判定では、ご説明しましたように、判定人は、判定申立人お

よび判定当事者との間で利害関係を有しないものが選任されるとともに、少なくとも弁護士、弁理士の2名が

選任されるため、公正かつ客観的なものとなるようなシステム化に努めております。このため、判定の趣旨と

異なる判定結果、このケースでは、「別紙申立人資料目録記載の資料による範囲において、別紙対象物目録記

載の○○○は、特許第○○○○○号の請求項○に係る特許発明の技術的範囲に属する。」との結果となる場合があり

ます。また、センター判定申立は、取下げることができ、口頭審理後にも可能です。特に、口頭審理において、

判定人のある程度の心証を推察可能であり、目的と異なる判定結果の受領を望まれない場合には、取下げをご

利用下さい。

2.センター判定は、どのような場合に利用すればいいのでしょうか。

例えば、以下のようなケースが考えられ、下記のいずれのケースにおいても、単独判定を求めることが可能で

す。

1)範囲判定の場合

①他人の特許等の権利があり、実施製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見を求めたいとき

②自己の特許権等を行使するに先立ち、相手方の製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見を求めたいとき

③他人の特許等の権利があり、実施製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見が会社内で分かれているとき

2)無効判定(有効性判定)の場合

①他人の特許等の権利があり、その特許等の有効性についての意見を求めたいとき

②自己の特許権等を行使するに先立ち、その特許等の有効性についての意見を求めたいとき

③他人の特許等または自己の特許等の有効性についての意見が会社内で分かれているとき

3.センター判定において、2名の判定人の意見が分かれた場合は、どのようになるのでしょうか。

センター判定では、2名の意見を列記するものではなく、1つの結論のみ提示します。2名の判定人は、統一

した結論を出せるように議論します。しかし、どうしても統一した結論とならない場合には、3人目の判定人

を追加し、3名の合議により結論を出すようにしています。

【金額はすべて税別】

日本知的財産仲裁センター

名古屋支部運営委員会

弁理士 向山 正一

機関です。日本知的財産仲裁センターでは、弁護士、弁理士、学識経験者がそれぞれの知識と経験を活かして、相談、

調停、仲裁、センター判定、ドメイン名紛争裁定、必須判定、事業適合性判定などにより、知的財産権に関する様々

な問題の解決にご協力しております。当センターは、ADR法に基づく認証を受けたADR機関です(認証第119

号)。

日本知的財産仲裁センターでは、「センター判定」という業務を行っています。例えば、気になる他人の特許があ

り、製品の販売に不安を持たれた場合、権利行使に先立ち第3者の意見を求めたい場合、他人の特許の有効性につい

て第3者の意見を求めたい場合などに、お気軽に当センターのセンター判定をご利用下さい。当センターでは、単独

判定という形態の判定を受け付けており、この単独判定の利用が増えてきています。

センター判定の概要

センター判定は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、対象物がそれらの権利範囲に属しているか否か

の判定、また、それらの権利の登録に無効理由があるか否かの判定を弁護士・弁理士各1名の2名で行います。セン

ター判定には、申立人だけが当事者となる単独判定と、被申立人も当事者となる双方判定があります。

なお、特許庁が行っている判定(特許法第71条、実用新案法第26条、意匠法第25条、商標法第28条)と区別

するために「センター判定」と呼んでいます。

センター判定の種類

4つのパターンの判定があります。

1.判定の審理形式により2種類に分かれます。

1)単独判定

申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行うもので、被申立人の存在しない判定です。

2)双方判定

申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行われます。

2.判定の目的により2種類に分かれます。

1)範囲判定(判定対象が権利範囲に属するか否かの判定)

①判定対象物若しくは方法が、特許発明又は登録実用新案の技術的範囲に属するか否か。

②判定対象意匠が、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否か。

③判定対象標章の使用が、商標権又は防護標章登録に基づく権利の効力の範囲に属するか否か。

2)無効判定(権利の有効性についての判定)

特定の特許、実用新案登録、意匠登録又は商標登録について特許又は登録に無効事由があるか否か。

センター判定の特徴(単独判定の有効利用を)

特許庁が行っている判定は、上記の4つのパターンのうち、範囲判定かつ双方判定の場合のみです。範囲判定かつ

単独判定、無効判定かつ単独判定、無効判定かつ双方判定は、センター判定特有のものであります。特に、範囲判定

かつ単独判定、無効判定かつ単独判定の2つのパターンの単独判定が利用されています。単独判定では、判定結果が

判定申立人以外に通知されることはありません。つまり、第三者(例えば、特許権者)に知られることなく、当セン

ターによる判定を受けることができ、大きなメリットと言えます。また、判定人は、判定申立人および判定当事者と

の間で利害関係を有しないものが選任されるとともに、少なくとも弁護士、弁理士の2名が選任されるため、判定結

果の客観性が担保されているものと考えております。

センター判定の審理と効力

判定の審理形態は、提出された判定申立書および資料について審理したうえで、口頭審理を原則としています。審

理期間は、単独判定では申立を受理から3月以内、双方判定では申立受理ではなく被申立人の反論である答弁書受理

から4月以内を目標として進めます。

センター判定は、当センターとしての見解ではなく、当センターが選任した専門家である判定人の意見であり、何

人に対しても拘束力を有するものではありません。また、センター判定に対する不服の申立(裁判を含む)もできま

せん。

センター判定の判定人について

判定申立があった場合、当センターの判定人候補者名簿から弁護士及び弁理士各1名を判定人として選任します。

また、いずれかの判定人から請求があれば、上記名簿から1名の判定人を追加選任して、判定人を3名にすることも

あります。

判定人が判定当事者との間で利害関係を有しないことを確認するために、判定人は、当センター及び判定当事者に

対して「利害関係に関する言明書」を提出するなどの情報開示義務を負うものとされています。さらに、判定申立人

は、申立書と共に、被申立人は応諾書と共に、事件に関し利害関係を有する第三者と考えられる者を「特定利害関係

者指定書」により指定することができます。また、判定当事者は、判定人に公正性又は独立性を疑うに足る相当の理

由があるときには、当該判定人の忌避を申し立てることができ、当センターは、その申立に理由があるときには、忌

避を認めて、新たな判定人を選任いたします。このようにして、センターでは、センター判定が公正かつ客観的なも

のとなるようなシステム化に努めています。

センター判定の判定申立人の代理について

判定の申立及び判定手続は、当事者本人又はその代理人を通じてなすことが可能です。代理人は、弁護士又は弁理

士がなることができます。弁護士又は弁理士でない者が代理人になろうとするときは、当センターの承認を得ること

が必要です。

センター判定申立手続きについて

判定の審理は、判定申立人(および被申立人)より書面および資料について行うものであり、新たな資料を判定人

が調査することはありません。判定を申し立てられる場合には、ある程度の資料をご準備いただいたうえで申立をお

願いします。

判定申立書には、下記の事項を記載願います。

申立人の氏名等、代理人がいる場合にはその氏名等、申立ての趣旨、申立ての理由、単独判定と双方判定のいずれ

を求めるかの表示

判定申立書には、以下の書類の添付をお願いしております。

(1)代表者の資格を証する書面(申立人及び/または被申立人が法人であるとき)

(2)代理人によって申立をするときは、代理権を証する委任状

(3)申立の理由を証すると考える資料

(4)特定利害関係指定書

センター判定費用について

1.基本手数料

<単独判定の場合>

1)申立手数料

金30万円(判定申立時に納付頂く費用です。)

2)口頭審理期日手数料

金10万円/1回(口頭審理期日終了後に納付頂く費用です)

<双方判定の場合>

1)申立手数料

金40万円(判定申立時に申立人により納付頂く費用です。このうち、3万円が受理・応諾確認手続手数料

となり、被申立人が応諾しなかった場合には、受理・応諾確認手続手数料以外の申立手数料は、申立人にご

返還致します。)

2)対抗無効判定申立手数料

金20万円(対抗無効判定申立手数料は、被申立人が範囲判定の手続において申立人に対抗して、無効判定

を請求する場合における被申立人に納付頂く費用です。)

3)口頭審理期日手数料

各金10万円/1回(口頭審理期日終了後に、申立人と被申立人の双方より納付頂く費用です。)

2.追加手数料(単独判定、双方判定の双方に適用されます。)

申立てにおける判定事項が1増す毎、または判定を求める本件の数又は対象物等の数が1増す毎に、上記の申

立手数料の2分の1が加算されます。(対抗無効判定申立についてはその申立手数料と同額。)

センター判定についてのQ&A

1.センター判定では、判定申立人の目的と異なる判定結果となる場合はありますか。

センター判定申立では、判定の趣旨として、例えば、「別紙申立人資料目録記載の資料による範囲において、

別紙対象物目録記載の○○○は、特許第○○○○○号の請求項○に係る特許発明の技術的範囲に属しないとの判定を

求める。」のように記載頂いています。センター判定では、ご説明しましたように、判定人は、判定申立人お

よび判定当事者との間で利害関係を有しないものが選任されるとともに、少なくとも弁護士、弁理士の2名が

選任されるため、公正かつ客観的なものとなるようなシステム化に努めております。このため、判定の趣旨と

異なる判定結果、このケースでは、「別紙申立人資料目録記載の資料による範囲において、別紙対象物目録記

載の○○○は、特許第○○○○○号の請求項○に係る特許発明の技術的範囲に属する。」との結果となる場合があり

ます。また、センター判定申立は、取下げることができ、口頭審理後にも可能です。特に、口頭審理において、

判定人のある程度の心証を推察可能であり、目的と異なる判定結果の受領を望まれない場合には、取下げをご

利用下さい。

2.センター判定は、どのような場合に利用すればいいのでしょうか。

例えば、以下のようなケースが考えられ、下記のいずれのケースにおいても、単独判定を求めることが可能で

す。

1)範囲判定の場合

①他人の特許等の権利があり、実施製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見を求めたいとき

②自己の特許権等を行使するに先立ち、相手方の製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見を求めたいとき

③他人の特許等の権利があり、実施製品がその権利範囲に含まれるか否かの意見が会社内で分かれているとき

2)無効判定(有効性判定)の場合

①他人の特許等の権利があり、その特許等の有効性についての意見を求めたいとき

②自己の特許権等を行使するに先立ち、その特許等の有効性についての意見を求めたいとき

③他人の特許等または自己の特許等の有効性についての意見が会社内で分かれているとき

3.センター判定において、2名の判定人の意見が分かれた場合は、どのようになるのでしょうか。

センター判定では、2名の意見を列記するものではなく、1つの結論のみ提示します。2名の判定人は、統一

した結論を出せるように議論します。しかし、どうしても統一した結論とならない場合には、3人目の判定人

を追加し、3名の合議により結論を出すようにしています。

【金額はすべて税別】

日本知的財産仲裁センター

名古屋支部運営委員会

弁理士 向山 正一