1.デザイン(意匠)登録制度を活用してみませんか

経済産業省と特許庁は「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置し、その第一回会合を7月5日に開催

しました。同研究会は製品の同質化が進む中、デザインによる我が国企業の競争力強化に向けた課題を整理し、

その対応策の研究を目的とします。その課題の一つが「意匠制度が果たす役割」の検討です。

終戦後、日本は「高技術・高品質」の製品を大量生産し、適切な価格で市場に供給することを主眼としてきま

した。一方、「高技術・高品質」に注力するため、製品のブランドやデザインなど製品の「意匠」の部分につい

ては、その知的財産保護の優先順位、投資費用等が「特許」と比較し軽視されてきた環境があります。

しかし、昨今の携帯電話端末に関するアップル対サムソンの紛争など、デザインに関する知的財産紛争が台頭

し、知的財産の関心は「特許」に加え「デザイン(意匠)」に拡張してきました。

是非、貴社の製品技術、そして、製品・企業イメージや独自性を守るために「デザイン(意匠)」登録の制度

(以下「意匠登録制度」といいます)を活用してみませんか。特許の申請・登録に比較し、準備する書面も簡便

で、また、費用も低廉です。

2.意匠登録は日本と海外で検討しましょう

日本企業が模倣品被害を受ける国と地域は、日本国内に限りません。産業によっては、寧ろ海外において模倣

品被害に遭うことが一般的です。海外の模倣品被害は、中国、台湾、韓国及びアセアン6か国に多く散見されま

す。一方、各国は独自の法律を持つため、日本の意匠登録が自動的に海外のこれらの国において効果を有するも

のではありません。国・地域毎に意匠登録制度が存在し、国・地域ごとに意匠登録が必要です。国・地域毎に意

匠出願を実行する必要があります。

一方、日本の意匠出願をした場合は、その出願日から6か月以内に外国に出願する際は、外国の出願を日本の

出願日と同じ日に出願したものとして扱う制度を利用することができます(ⅰ)。

(ⅰ)このような優遇措置を「優先権制度」といいます。

3.外国への意匠出願の方法は二つあります:「直接出願」と「ハーグ出願」

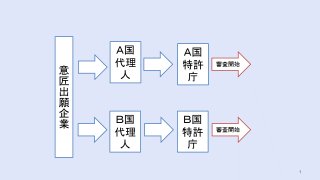

外国に意匠出願を行う場合は、出願する国で資格を有する代理人に依頼し、その代理人を通じて外国の特許庁

に直接意匠を出願する方法が一般的です。このような出願方法を「直接出願」といいます。直接出願は、意匠登

録を希望する国ごとに出願書類を準備し各国の特許庁に出願を個別に行います(図1参照)。

そのため、直接出願は国ごとに現地の代理人である弁理士等を探し、出願を依頼することになります。また、

国ごとに書式様式の異なった書類を現地の公用語で作成する必要があります。

そこで、かかる意匠出願の負担を軽減するために、日本はハーグ協定ジュネーブアクトという国際条約に加盟

しました(この国際条約による意匠出願を「ハーグ出願」といいます)。この条約は、国ごとに行っていた意匠

出願について統一した書式様式の書類を準備し、その書式様式により意匠出願の願書作成を可能にしました。

ハーグ出願の管轄機関であるWIPO(世界知的所有権機関)国際事務局が統一様式の意匠出願の願書を受理し、

軽微な様式審査の後、意匠出願の内容を「国際登録」という形態でWIPOのウェッブサイトにて公表します。そ

して、この公表後、WIPO国際事務局が意匠出願を出願人が登録を希望する国に転送します。その後、各国で国

ごとの法律に基づき、最終的にその国で意匠登録を認めてもよいか審査を開始します(図2参照)。

弁理士 中村 知公

経済産業省と特許庁は「産業競争力とデザインを考える研究会」を設置し、その第一回会合を7月5日に開催

しました。同研究会は製品の同質化が進む中、デザインによる我が国企業の競争力強化に向けた課題を整理し、

その対応策の研究を目的とします。その課題の一つが「意匠制度が果たす役割」の検討です。

終戦後、日本は「高技術・高品質」の製品を大量生産し、適切な価格で市場に供給することを主眼としてきま

した。一方、「高技術・高品質」に注力するため、製品のブランドやデザインなど製品の「意匠」の部分につい

ては、その知的財産保護の優先順位、投資費用等が「特許」と比較し軽視されてきた環境があります。

しかし、昨今の携帯電話端末に関するアップル対サムソンの紛争など、デザインに関する知的財産紛争が台頭

し、知的財産の関心は「特許」に加え「デザイン(意匠)」に拡張してきました。

是非、貴社の製品技術、そして、製品・企業イメージや独自性を守るために「デザイン(意匠)」登録の制度

(以下「意匠登録制度」といいます)を活用してみませんか。特許の申請・登録に比較し、準備する書面も簡便

で、また、費用も低廉です。

2.意匠登録は日本と海外で検討しましょう

日本企業が模倣品被害を受ける国と地域は、日本国内に限りません。産業によっては、寧ろ海外において模倣

品被害に遭うことが一般的です。海外の模倣品被害は、中国、台湾、韓国及びアセアン6か国に多く散見されま

す。一方、各国は独自の法律を持つため、日本の意匠登録が自動的に海外のこれらの国において効果を有するも

のではありません。国・地域毎に意匠登録制度が存在し、国・地域ごとに意匠登録が必要です。国・地域毎に意

匠出願を実行する必要があります。

一方、日本の意匠出願をした場合は、その出願日から6か月以内に外国に出願する際は、外国の出願を日本の

出願日と同じ日に出願したものとして扱う制度を利用することができます(ⅰ)。

(ⅰ)このような優遇措置を「優先権制度」といいます。

3.外国への意匠出願の方法は二つあります:「直接出願」と「ハーグ出願」

外国に意匠出願を行う場合は、出願する国で資格を有する代理人に依頼し、その代理人を通じて外国の特許庁

に直接意匠を出願する方法が一般的です。このような出願方法を「直接出願」といいます。直接出願は、意匠登

録を希望する国ごとに出願書類を準備し各国の特許庁に出願を個別に行います(図1参照)。

そのため、直接出願は国ごとに現地の代理人である弁理士等を探し、出願を依頼することになります。また、

国ごとに書式様式の異なった書類を現地の公用語で作成する必要があります。

そこで、かかる意匠出願の負担を軽減するために、日本はハーグ協定ジュネーブアクトという国際条約に加盟

しました(この国際条約による意匠出願を「ハーグ出願」といいます)。この条約は、国ごとに行っていた意匠

出願について統一した書式様式の書類を準備し、その書式様式により意匠出願の願書作成を可能にしました。

ハーグ出願の管轄機関であるWIPO(世界知的所有権機関)国際事務局が統一様式の意匠出願の願書を受理し、

軽微な様式審査の後、意匠出願の内容を「国際登録」という形態でWIPOのウェッブサイトにて公表します。そ

して、この公表後、WIPO国際事務局が意匠出願を出願人が登録を希望する国に転送します。その後、各国で国

ごとの法律に基づき、最終的にその国で意匠登録を認めてもよいか審査を開始します(図2参照)。

弁理士 中村 知公