はじめに

2002年に知的財産戦略大綱が決定され、国としての知的財産への取り組み姿勢が広く示されるようになっ

て10年以上経過し、近年では、知的財産を企業経営に活用しようという意識も広がっているようです。知的財

産戦略大綱では、『質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え、知的財産を適切に保護し、知的財産が社会全体

で活用され、再投資により更に知的財産を創造する力が生み出されてくる』という社会全体でのサイクルの促進

を目指しており、企業単位でも、このようなサイクルの促進が知的財産を通じた企業発展に有効とされています。

近年では、この考え方を具体化した戦略的なアプローチも提唱されており、注目を集めています。今回は、この

ようなアプローチをいくつか紹介させていただきます。

知財ミックス

知的財産には、例えば、技術的な特徴である特許、デザイン的な特徴である意匠、ロゴやネーミングについて

の商標、製法や手順などに関するノウハウ、キャラクタなど創作された著作物など保護対象に応じた様々な種類

のものが保護対象として規定されているのですが、製品やサービスに1種類の知的財産しか含まれていないとい

うことは少なく、通常、複数種類の知的財産が含まれています。

この場合、制度上それぞれ別の知的財産として重複的に保護することができるため、これらを適切に組み合わ

せて権利化などの保護を図っていくことが、その製品やサービスに含まれる知的財産の有効活用につながります。

このように保護する知的財産を選択して組み合わせることを“知財ミックス”といいます。このアプローチにおい

て、保護すべき最適な知的財産の種類およびその組み合わせは、製品・サービスの事業としての特徴や背景事情

などによって異なるため、その点を見極めて保護する知的財産を選択して組み合わせることがポイントになりま

す。(図表1)

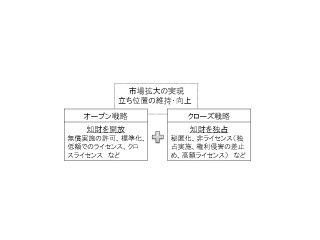

オープン・クローズ戦略

事業における自社の立ち位置を考えた場合、特許など知財を駆使する戦略としては、知財を無償・安価に開放

して市場拡大を狙う「オープン戦略」、知財を権利化または秘匿することで独占して利益を確保する「クローズ

戦略」、という相反する戦略が考えられます。オープン・クローズ戦略は、これらを自社にとって有利な事業環

境が実現されるように組み合わせるという戦略です。

オープン・クローズ戦略を有効に機能させるには、開放や独占のために知財を権利化などで保護することを前

提として、製品・サービスに含まれる知的財産のうち、どの部分を開放すれば市場拡大が実現するか、どの部分

を独占しておけば市場の変化後に自社の立ち位置が維持・向上されるか、という視点が重要です。

近年までにエレクトロニクス産業などで日本企業が海外企業にシェアを奪われた原因には、上記のような視点

の欠如にあったとの指摘もなされており、2016年5月公表の「知的財産推進計画」においても、そのような

指摘を背景として、オープン・クローズ戦略に基づく知財マネジメントへの必要性が強調されています。今後、

IoTやAIなど注目が集まる分野での事業を考える企業にとって、オープン・クローズ戦略はおさえておくべ

きアプローチといえます。(図表2)

まとめ

今回紹介させていただいたアプローチに限らず、知的財産を通じた企業発展のためには、製品・サービスに含

まれている知的財産について特許などの権利を取得する前に、その製品・サービスの事業としての特徴や背景事

情などを考慮し、どの部分をどのように保護すると自社にとって有益かということを充分に検討しておくことが

重要です。事業としての特徴や背景事情などを考慮した知的財産の保護方法などについてお悩みの場合には、弁

理士などお近くの専門家にご相談ください。

日本弁理士会 知財経営コンサルティング委員会

弁理士 久納 誠司

2002年に知的財産戦略大綱が決定され、国としての知的財産への取り組み姿勢が広く示されるようになっ

て10年以上経過し、近年では、知的財産を企業経営に活用しようという意識も広がっているようです。知的財

産戦略大綱では、『質の高い知的財産を生み出す仕組みを整え、知的財産を適切に保護し、知的財産が社会全体

で活用され、再投資により更に知的財産を創造する力が生み出されてくる』という社会全体でのサイクルの促進

を目指しており、企業単位でも、このようなサイクルの促進が知的財産を通じた企業発展に有効とされています。

近年では、この考え方を具体化した戦略的なアプローチも提唱されており、注目を集めています。今回は、この

ようなアプローチをいくつか紹介させていただきます。

知財ミックス

知的財産には、例えば、技術的な特徴である特許、デザイン的な特徴である意匠、ロゴやネーミングについて

の商標、製法や手順などに関するノウハウ、キャラクタなど創作された著作物など保護対象に応じた様々な種類

のものが保護対象として規定されているのですが、製品やサービスに1種類の知的財産しか含まれていないとい

うことは少なく、通常、複数種類の知的財産が含まれています。

この場合、制度上それぞれ別の知的財産として重複的に保護することができるため、これらを適切に組み合わ

せて権利化などの保護を図っていくことが、その製品やサービスに含まれる知的財産の有効活用につながります。

このように保護する知的財産を選択して組み合わせることを“知財ミックス”といいます。このアプローチにおい

て、保護すべき最適な知的財産の種類およびその組み合わせは、製品・サービスの事業としての特徴や背景事情

などによって異なるため、その点を見極めて保護する知的財産を選択して組み合わせることがポイントになりま

す。(図表1)

オープン・クローズ戦略

事業における自社の立ち位置を考えた場合、特許など知財を駆使する戦略としては、知財を無償・安価に開放

して市場拡大を狙う「オープン戦略」、知財を権利化または秘匿することで独占して利益を確保する「クローズ

戦略」、という相反する戦略が考えられます。オープン・クローズ戦略は、これらを自社にとって有利な事業環

境が実現されるように組み合わせるという戦略です。

オープン・クローズ戦略を有効に機能させるには、開放や独占のために知財を権利化などで保護することを前

提として、製品・サービスに含まれる知的財産のうち、どの部分を開放すれば市場拡大が実現するか、どの部分

を独占しておけば市場の変化後に自社の立ち位置が維持・向上されるか、という視点が重要です。

近年までにエレクトロニクス産業などで日本企業が海外企業にシェアを奪われた原因には、上記のような視点

の欠如にあったとの指摘もなされており、2016年5月公表の「知的財産推進計画」においても、そのような

指摘を背景として、オープン・クローズ戦略に基づく知財マネジメントへの必要性が強調されています。今後、

IoTやAIなど注目が集まる分野での事業を考える企業にとって、オープン・クローズ戦略はおさえておくべ

きアプローチといえます。(図表2)

まとめ

今回紹介させていただいたアプローチに限らず、知的財産を通じた企業発展のためには、製品・サービスに含

まれている知的財産について特許などの権利を取得する前に、その製品・サービスの事業としての特徴や背景事

情などを考慮し、どの部分をどのように保護すると自社にとって有益かということを充分に検討しておくことが

重要です。事業としての特徴や背景事情などを考慮した知的財産の保護方法などについてお悩みの場合には、弁

理士などお近くの専門家にご相談ください。

日本弁理士会 知財経営コンサルティング委員会

弁理士 久納 誠司