<平成26年特許法改正>

本年5月に特許法等が改正され、特許異議申立制度が復活します。施行は、公布の日(平成26年5月14日)

から1年以内であり、来年4月1日施行が見込まれています。

<特許異議申立制度>

1.現行法

現行法には、(1)他人の特許出願が特許になるのを防止するため、情報提供制度を利用して、特許庁に

対し、当該出願の記載不備を指摘したり、刊行物等を提出することができます。いわば、公衆の審査への関

与が図られています。この情報提供制度は広く利用されており、7000件/年以上の情報提供があります。

また、(2)他人の特許が成立した後は、当該特許を無効とするべく刊行物等を示して特許権者と争う特

許無効審判制度も有ります。但し、特許無効審判は、200件/年程度しか請求がありません。

2.特許異議申立制度の導入

しかし、近年、審査期間の短縮により、出願公開(出願から18ヶ月)よりも前に、未公開の出願が特許

される場合も発生しており、情報提供できず、公衆が審査に関与できない場合があります。一方、無効審判

は、手続き負担が大きく、今後も請求件数の増加は見込めません。

そこで、強く安定した権利の早期確保をすべく、制度ユーザの負担が少ない特許異議申立制度を復活させ

ることになりました。

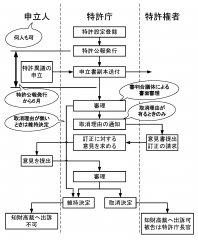

3.制度の概要(図参照)

a)特許設定登録後に発行される特許公報の発行後6月以内ならば、何人も異議申立が可能です。法人格のな

い組合等も可能です。異議申立されると、申立書の副本が特許権者に送付されます(この段階では、特許

権者が行動を起こすことがありません)。

b)その後、特許庁で審判合議体により書面審理されます。この審理で、取消理由が無いと判断された場合に

は、特許権者は何もしなくとも、維持決定がなされます。一方、取消理由が有ると判断された場合には、

特許権者に取消理由通知が送付されます。

c)これに対応して、特許権者は、意見書を提出できるほか、特許請求の範囲、明細書及び図面について、訂

正請求ができます。

d)特許権者が訂正請求した場合、特許庁は、異議申立人に訂正請求に対する意見を求めます。

e)これに対して、異議申立人は、意見書を提出できます。

f)特許庁(審判合議体)は、特許権者の意見書及び訂正請求書、異議申立人の意見書を参照して、さらに審

理をし、特許維持の決定あるいは特許取消の決定をして、両者に通知します。なお、決定に先立ち、特許

権者に、再度、取消理由通知が通知され、二度目の訂正請求の機会が与えられる場合も有ります。

g)特許権者は、取消決定に対し不服が有る場合には、知財高裁に訴訟を提起できます。この際の被告は、特

許庁長官です。一方、異議申立人が、維持決定に不服が有る場合でも、出訴はできません。但し、無効審

判で再度争うことは可能です。

h)なお、制度の詳細及び運用は、特許法及び審判便覧を参照下さい。異議申立の運用に関する審判便覧は、

来年1~3月に特許庁から公表される見込みです。

弁理士 奧田 誠

本年5月に特許法等が改正され、特許異議申立制度が復活します。施行は、公布の日(平成26年5月14日)

から1年以内であり、来年4月1日施行が見込まれています。

<特許異議申立制度>

1.現行法

現行法には、(1)他人の特許出願が特許になるのを防止するため、情報提供制度を利用して、特許庁に

対し、当該出願の記載不備を指摘したり、刊行物等を提出することができます。いわば、公衆の審査への関

与が図られています。この情報提供制度は広く利用されており、7000件/年以上の情報提供があります。

また、(2)他人の特許が成立した後は、当該特許を無効とするべく刊行物等を示して特許権者と争う特

許無効審判制度も有ります。但し、特許無効審判は、200件/年程度しか請求がありません。

2.特許異議申立制度の導入

しかし、近年、審査期間の短縮により、出願公開(出願から18ヶ月)よりも前に、未公開の出願が特許

される場合も発生しており、情報提供できず、公衆が審査に関与できない場合があります。一方、無効審判

は、手続き負担が大きく、今後も請求件数の増加は見込めません。

そこで、強く安定した権利の早期確保をすべく、制度ユーザの負担が少ない特許異議申立制度を復活させ

ることになりました。

3.制度の概要(図参照)

a)特許設定登録後に発行される特許公報の発行後6月以内ならば、何人も異議申立が可能です。法人格のな

い組合等も可能です。異議申立されると、申立書の副本が特許権者に送付されます(この段階では、特許

権者が行動を起こすことがありません)。

b)その後、特許庁で審判合議体により書面審理されます。この審理で、取消理由が無いと判断された場合に

は、特許権者は何もしなくとも、維持決定がなされます。一方、取消理由が有ると判断された場合には、

特許権者に取消理由通知が送付されます。

c)これに対応して、特許権者は、意見書を提出できるほか、特許請求の範囲、明細書及び図面について、訂

正請求ができます。

d)特許権者が訂正請求した場合、特許庁は、異議申立人に訂正請求に対する意見を求めます。

e)これに対して、異議申立人は、意見書を提出できます。

f)特許庁(審判合議体)は、特許権者の意見書及び訂正請求書、異議申立人の意見書を参照して、さらに審

理をし、特許維持の決定あるいは特許取消の決定をして、両者に通知します。なお、決定に先立ち、特許

権者に、再度、取消理由通知が通知され、二度目の訂正請求の機会が与えられる場合も有ります。

g)特許権者は、取消決定に対し不服が有る場合には、知財高裁に訴訟を提起できます。この際の被告は、特

許庁長官です。一方、異議申立人が、維持決定に不服が有る場合でも、出訴はできません。但し、無効審

判で再度争うことは可能です。

h)なお、制度の詳細及び運用は、特許法及び審判便覧を参照下さい。異議申立の運用に関する審判便覧は、

来年1~3月に特許庁から公表される見込みです。

弁理士 奧田 誠