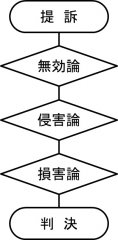

特許侵害裁判では、図1のように、提訴後、特許に無効理由があるかどうか(無効論)、被告製品が特許権

の侵害となるかどうか(侵害論)、侵害だとしたら損害賠償額はいくらか(損害論)と、大きく分けて3つの

争点で争われます。特許の侵害裁判ですから侵害かどうかや損害額について争われるのは当然ですが、近年で

はそもそもその入口である特許に無効事由があるかどうかが争われ、この無効判断が特許裁判の去就を決する

ところに大きな特徴があります。

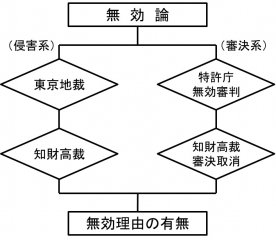

裁判で争われる無効事由は、(1)特許発明が公知技術から容易に考えられたか否か(進歩性)と、(2)特

許の明細書の記載が適切かどうか(記載要件)という、極めて専門的かつ高度な判断を必要とし微妙な判定と

なるものがほとんどです。しかも、この特許の無効事由の判断は、図2のように、侵害訴訟と並行して被告か

ら特許無効審判が請求されますと、侵害裁判所ルートの「侵害系」と特許庁審判ルートの「審決系」の2系列

(ダブルトラック)で審理されることになり、その結果は予断を許しません。実際、過去の「切り餅」事件や

「インクカートリッジ」事件では、先の無効判断が後に逆転しており、まさに天国と地獄のシーソーゲームの

観を呈し、そのリスクは原告のみならず被告にも相当大きなものとなっています。

無効論は被告からのカウンター攻撃ですが、本筋の原告による侵害論及び損害論でも無形の技術思想を対象

とするものですからこちらも予断を許しません。

このような、審理の困難性に伴う紛争の長期化や結論の逆転リスクを避けるために、和解による解決が多用

されています。裁判所は、ある程度審理が進み侵害か非侵害かの心証を得た段階で、その心証を当事者に開示

した上で、その心証が反映された和解案を示します。 裁判所による和解は確定判決と同一の効力を有します。

和解のメリットは紛争の即時終了かつ完全な解決ができることです。もちろん、そのために当事者は互いに

譲歩することが必要です。無効論については、被告が無効審判を取り下げ無効理由の判断を回避し原告権利の

存続を図ったり、侵害論では、原告の侵害主張についての判断を避け被告の顧客への影響を回避したり、また

損害論では原告が損害賠償の放棄や金額の低減を行います。場合によっては、原告が被告に金型変更などの費

用を解決金として払うこともあります。さらに和解の内容を秘密にすることもできます。

これらのメリットがあるため、特許裁判の半数以上が和解で終了しているのが現状です。なお、和解に際し

ては、早期解決といってもあわてることなく、どの段階で(地裁か高裁か)、どういう和解をするか、信頼でき

る専門家と相談して、十分な状況判断のもとに納得できる内容を定めることが肝要だと思います。

【和解条項のイメージ:裁判所HPより】

1.被告は、今後、被告製品を製造、販売しない。

2.原告は、被告及びその顧客に対し、被告製品につき、原告特許権に基づく権利行使をしない。

3.被告は、原告特許権についてした無効審判請求(無効○○○-○○○号)を取り下げ、原告は、

これを承諾する。その後、被告は、知的財産高等裁判所平成○○年(行ケ)第○○○○号審決取消

請求事件を取り下げ、原告は、これに同意する。

4.原告は、その余の請求をいずれも放棄する。

5.原告と被告は、原告と被告間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務

のないことを相互に確認する。

弁理士 後藤 憲秋

の侵害となるかどうか(侵害論)、侵害だとしたら損害賠償額はいくらか(損害論)と、大きく分けて3つの

争点で争われます。特許の侵害裁判ですから侵害かどうかや損害額について争われるのは当然ですが、近年で

はそもそもその入口である特許に無効事由があるかどうかが争われ、この無効判断が特許裁判の去就を決する

ところに大きな特徴があります。

裁判で争われる無効事由は、(1)特許発明が公知技術から容易に考えられたか否か(進歩性)と、(2)特

許の明細書の記載が適切かどうか(記載要件)という、極めて専門的かつ高度な判断を必要とし微妙な判定と

なるものがほとんどです。しかも、この特許の無効事由の判断は、図2のように、侵害訴訟と並行して被告か

ら特許無効審判が請求されますと、侵害裁判所ルートの「侵害系」と特許庁審判ルートの「審決系」の2系列

(ダブルトラック)で審理されることになり、その結果は予断を許しません。実際、過去の「切り餅」事件や

「インクカートリッジ」事件では、先の無効判断が後に逆転しており、まさに天国と地獄のシーソーゲームの

観を呈し、そのリスクは原告のみならず被告にも相当大きなものとなっています。

無効論は被告からのカウンター攻撃ですが、本筋の原告による侵害論及び損害論でも無形の技術思想を対象

とするものですからこちらも予断を許しません。

このような、審理の困難性に伴う紛争の長期化や結論の逆転リスクを避けるために、和解による解決が多用

されています。裁判所は、ある程度審理が進み侵害か非侵害かの心証を得た段階で、その心証を当事者に開示

した上で、その心証が反映された和解案を示します。 裁判所による和解は確定判決と同一の効力を有します。

和解のメリットは紛争の即時終了かつ完全な解決ができることです。もちろん、そのために当事者は互いに

譲歩することが必要です。無効論については、被告が無効審判を取り下げ無効理由の判断を回避し原告権利の

存続を図ったり、侵害論では、原告の侵害主張についての判断を避け被告の顧客への影響を回避したり、また

損害論では原告が損害賠償の放棄や金額の低減を行います。場合によっては、原告が被告に金型変更などの費

用を解決金として払うこともあります。さらに和解の内容を秘密にすることもできます。

これらのメリットがあるため、特許裁判の半数以上が和解で終了しているのが現状です。なお、和解に際し

ては、早期解決といってもあわてることなく、どの段階で(地裁か高裁か)、どういう和解をするか、信頼でき

る専門家と相談して、十分な状況判断のもとに納得できる内容を定めることが肝要だと思います。

【和解条項のイメージ:裁判所HPより】

1.被告は、今後、被告製品を製造、販売しない。

2.原告は、被告及びその顧客に対し、被告製品につき、原告特許権に基づく権利行使をしない。

3.被告は、原告特許権についてした無効審判請求(無効○○○-○○○号)を取り下げ、原告は、

これを承諾する。その後、被告は、知的財産高等裁判所平成○○年(行ケ)第○○○○号審決取消

請求事件を取り下げ、原告は、これに同意する。

4.原告は、その余の請求をいずれも放棄する。

5.原告と被告は、原告と被告間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務

のないことを相互に確認する。

弁理士 後藤 憲秋