日本弁理士会東海支部の意匠商標委員会では、前年度の研究テーマを「創作非容易性」に選定して活動してき

ましたので、この活動の概略を紹介します。

意匠は、工業製品に関するデザインで、物品の美的な外観を保護対象とする知的創作物であり、特許と概略同

様な考え方で法律が制定されています。

登録後は、独占排他権が発生して差止め請求権などが認められますので、知財戦略の一環として意匠にも、力

を入れているメーカーが多数存在しています。

さて、このように独占排他権を得るため、創作された意匠が世の中に知られていないのみでは足りず、特許の

進歩性のように、創作非容易性が要求されます。

創作非容易性とは、「公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作を

することができたときは、意匠登録を受けることができない。」と規定されています。ここで、意匠の登録率は、

特許に比べて高く、約80%程度にもなります。しかしながら、特許庁の審査官が意匠出願を審査してから、い

ざ創作非容易性の拒絶理由通知が来ると対応するには、実務上の経験知識が必要となります。そこで、創作非容

易性を研究テーマに掲げおよそ1年間活動しました。

一方、特許庁は創作非容易性に関する審査の基準を公表しており、以下のように記載されています。容易に創

作することができる意匠と認められるものの例としてタイプ1から6までの基準を示しています。例えば、上記

タイプの一つとして、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいう「寄せ集めの意匠」があり、具

体的には、複数の公然知られた意匠(公知意匠)をその意匠の属する通常の知識を有する当業者にとってありふ

れた手法により寄せ集めたにすぎない意匠をいいます。

実務上の知識を得るには、特許庁の判断に不服の際の上級審に相当する知財高等裁判所における裁判例を調査

研究することが妥当との考えから、最近の面白そうな裁判例を8件選定して検討して実務上の指針を導き、上記

タイプ1から6の分類のいずれかに属するかを行いました。

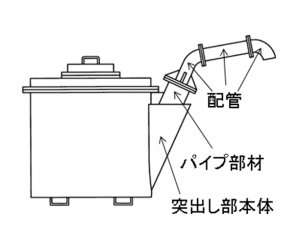

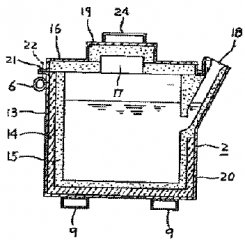

ここで、取鍋事件「平成20年(行ケ)第10131号」を簡単に紹介します。取鍋(とりべ)とは、鋳造の際に、溶

融した金属をすくって型に流し込むための「ひしゃく」のような容器をいいます。知財高等裁判所における創作

非容易性は、本件意匠が公知意匠から容易に創作できたか否かが判断され、その判断は、本件意匠と公知意匠と

の間の形状差は、突出し部におけるパイプ部材の有無、配管の有無というものであり、取鍋全体から見ても、取

鍋における溶湯が導出される部分、すなわち、購買者からその部分により美感を異にすると認識され、注目され

る部分におけるものであると認められる、創作非容易性を有すると、されました。

このように、本件意匠と公知意匠との形状差を見出し、その差をどのように評価するかによって、創作非容易

性を有するか否かが決定します。その判断は微妙ですので、実務家としては裁判例を多数知って実務上の勘を養

うことが必要になります。

当委員会では、東海支部の会員の実務的な支援をするために、毎年研究成果をフォーラムという形で、去る3

月7日(金)に発表しました。本フォーラムが実務を迅速適切に処理するために役立つと言えます。

平成25年度意匠商標委員会 弁理士 神戸 真澄