今日では、一般のニュースでも、「特許権侵害で差止め」、「登録商標の無断使用で抗議」、「著作権違反の取

締り」といったトピックを目にすることが日常的になっています。

「知的財産」(知財)とは、技術的なアイデアやデザイン、ロゴマークなど、人の頭の中から創意工夫により生

み出された価値あるものです。知的財産は、特許権や商標権などという形で権利化することができます。既に世の

中にはモノやサービスが溢れているため、企業は「売れる」商品・サービスを生み出すことにしのぎを削り、他と

は違った味付けで顧客を引きつけることが不可欠になっています。このひと味違うところ(特徴)が「知財」とい

えますから、関心が高まるのは当然でしょう。

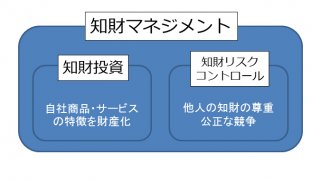

企業の活動では、このような商品・サービスの特徴を自社の知的財産として把握し、育てていく一方で、他社も

同じことをしている前提に立って、他人の知的財産を尊重し、トラブルにならないようにする必要があります。従

って、企業の中の「知財マネジメント」は、自社の知的財産を育てる側面と、知財に関するトラブルの抑止と回避

(リスクコントロール)の側面に分けられます。事業に応じて両者の配分を考えるとよいでしょう。

知的財産を育てるには、(1)自社の商品やサービスの特徴(他との違い)を客観的に把握し、(2)固定して

「財産化」します。財産化の対象は、特許権、商標権、ノウハウなどに代表されますが、特許権などの「権利」の

取得維持には費用が、ノウハウとするにも秘密管理のための工数がかかります。費用や工数をかけて望む効果を

得る、「投資」と考える方が適切でしょう。

では、このような「知財投資」により得られるリターンは何でしょうか。典型的には、特許権の行使による他者

の排除、製品名の商標登録による類似のネーミング防止などでしょう。副次的には、自社の強みを社内で共通理解

する、取引先やお客様へのアピール効果もあります。とはいえ、権利範囲が実際の製品やサービスをカバーするか

は個別判断であり、権利の存在が他者の排除に繋がらないこともあります。どこまでが得たいリターンで、そのた

めにどれだけ費用をかけることができるのかの見極めが必要です。

多くの企業や個人が知財に敏感になっているため、他人の権利を侵害したと言われる可能性も増えています。言

われたらその時に対処すればよい、という考え方もありえますが、交通事故と同様、ルールを守らなければ事故を

引き起こす可能性は上がります。リスクコントロールのためには、交通ルールのように知財周りのルールを知り、

それに則した行動も必要でしょう。

一方、事故を完全に予防することもできません。例えば、新製品出荷前の調査により特許侵害を回避できます

が、膨大な特許(日本で毎年30万件超が出願)について完全な調査は不可能です。調査の精度とかかる時間や

費用は連動しますから、事故発生の可能性(リスク)と、回避するためのコストとのバランスを取る必要もある

のです。

弁理士 中山 千里