1.はじめに

世界の多くの国及び地域において、特許制度が採用されている。日本弁理士会東海支部外国特許実務委員会では、米国、欧州、中国等の主要国を含む18の国又は地域のそれぞれの特許制度を調査して、それらの情報をまとめた研究成果を作成した。

2.各国の特許制度の相違点

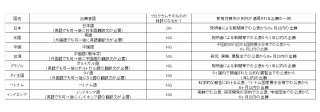

研究成果は膨大な情報であり、ここでは全ての情報を掲載することができないので、研究成果のうちのごく一部を表に示す。表に示されるように、各国の特許制度には多くの相違点が存在する。

例えば、出願書類を準備するための言語は、各国で様々である。出願書類は、原則として、各国の母国語で記載されるべきであるが、例外が認められる国も存在する。例えば、日本では、英語で記載された出願書類を提出し、その後に、日本語の翻訳文を提出する手法を採用し得る。同様に、米国では、英語以外の言語(例えば日本語)で記載された出願書類を提出し、その後に、英語の翻訳文を提出する手法を採用し得る。しかしながら、中国では、中国語以外の言語で記載された出願書類を提出することができない。また、例えば、日本では、コンピュータプログラムそのものを権利化することができるが、他の多くの国では、コンピュータプログラムそのものを権利化することができない。

また、新規性喪失の例外規定も、各国で様々である。新規性喪失の例外規定は、例えば、以下の状況で利用される。Aさんは、発明Xを開発して、発明Xの特許出願を行なう前に、発明Xを新聞、雑誌、ホームページ等で公表した。発明Xの公表の時点で発明Xが公に知られることになるので(これを「新規性喪失」と言う)、仮に、その後に発明Xを特許出願しても、発明Xは、原則として、特許として認められない(日本特許法第29条第1項第3号)。ただし、日本特許法では、発明者であるAさんが発明Xを公表してから6ヶ月以内に特許出願を行なえば、発明Xが新規性喪失しているにも関わらず、発明Xを特許として認めるという例外規定(日本特許法30条)が設けられている。新規性喪失の例外規定が存在するので、「発明を先に公表して後で特許出願すればいいじゃないか」と安易に考える方もいるかもしれない。しかしながら、そのような考えでは、日本以外の国において発明を権利化することができない可能性がある。例えば、中国では、中国政府が認める国際展示会等での発明の公表には新規性喪失の例外規定が適用されるが、新聞等での発明の公表には新規性喪失の例外規定が適用されない。従って、上記の例において、Aさんが発明Xを新聞等で公表すると、中国で発明Xを権利化することができない。同様に、台湾、タイ等でも発明Xを権利化することができない。日本のみならず外国でもグローバルに発明を権利化することを望むのであれば、発明を公表する前に、特許出願を行なうべきことに留意すべきである。

3.グローバルな知識が要求される日本弁理士

例えば、クライアントが、日本での発明の権利化のみならず、外国での発明の権利化を望んでいるにも関わらず、弁理士が、「発明を先に公表して後で特許出願すればいいですよ」とアドバイスしてしまうと、上記のように、外国で発明を適切に権利化することができないという事態が起こり得る。このような事態を招かないように、我々弁理士は、日頃から、外国の特許制度に関する知識を身に付ける努力をしている。そして、企業側は、自社の技術を外国に展開する際には、グローバルな知識を有する信頼できる弁理士に相談するとよい。

日本弁理士会東海支部 外国特許実務委員会

前委員長 弁理士 椿 和秀