1.意匠出願の現状

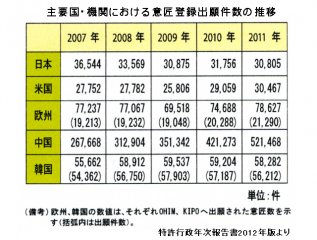

日本の意匠出願は2011年度で30,805件ありました。これは同年度の特許出願件数342,610件の約11分の1にすぎません。また、主要国・機関における出願件数と比較しても、下表のように中国や韓国に比べてかなり少ない状況です。

どうしてこれほど少ないのでしょうか?日本には意匠登録するようなデザインが少ないのでしょうか?いやいやそんなことはないはずです。私たちの身の回りを見渡すと、すぐれたデザイン、これは面白いといったデザインの製品がたくさん目につきます。

製品の技術面を保護する特許への関心は高くても、製品のデザインを保護する意匠にまでは気が回らないといったこともあるのではないでしょうか。そこで、どのような場合に意匠出願を検討すべきか、また、意匠で権利化をするメリットについて考えてみたいと思います。

2.どのような場合に意匠出願を検討すべきか

(1) 重要な製品の場合は、技術的思想だけでなくデザインも保護しておきたいものです。特許出願と意匠出願の併用により多面的な保護を行うことで、特許権、意匠権の弱点を互いに補うことが可能になります。

(2) 技術的には公知であるが形状は新規である場合、特許で権利化できなくても意匠では権利化できる場合があります。また、進歩性の点で特許の登録性が微妙な場合に意匠出願もしておけば、万一特許にならなくても意匠権で製品を保護できることもあります(意匠だけを出願する場合もあります)。

3. 意匠で権利化するメリットは何か

(1)早期権利化が可能

意匠出願をしてから最初の審査通知を受けるまでの期間は平均6.6か月です(2011年度)。これは、特許の審査順番待ち期間の24.9か月と比べると約4分の1です。このように、意匠は早期権利化が期待できるため、第三者による類似品の実施等に対して迅速に対応する必要がある場合に活用できます。

(2) 登録率が高い

特許の登録率は2009年から2011年まで約50%から60%の範囲で推移しています。一方、意匠の登録率は2009年から2011年まで約85%から88%の範囲で推移しています。このように、意匠は特許に比べて高い登録率が期待できます。

(3) 模倣品の排除(侵害対応)が特許に比べて容易

意匠は物品の外観を保護するものですので、意匠権を侵害しているか否かの判断は物品の外観を比較して判断します。例えば、税関の職員が模倣品か否かの判断をする場合、製品の外観で比較する意匠の方が判断しやすい等、侵害対応が特許に比べて容易な場合が多いといえます。

(4) 特許出願が拒絶査定になっても意匠に変更出願して権利化が可能

拒絶査定が送付されてから3か月以内であれば、特許出願を意匠出願に変更して意匠での保護を目指すことも可能です。この場合、最初の明細書及び図面中にその意匠が明確に認識し得るよう具体的に記載されていることが必要となります。

(5)特有制度の利用で有効に権利化を図ることが可能

意匠には、部分意匠制度、関連意匠制度、秘密意匠制度といった特有の制度があります。部分意匠制度とは、物品の部分の形態に特徴がある場合にその部分の意匠を保護する制度です。関連意匠制度とは、一つのデザイン・コンセプトから同時期に創作されるバリエーションの意匠群を保護する制度です。また、秘密意匠制度とは、登録となった意匠の内容を最長で3年間公表(公報へ掲載)しないことを請求できる制度であり、発売開始前の製品デザインを同業他社に知られることを回避できます。

4. 最後に

意匠出願の対象となる意匠は、芸術性が高いとか、美的に優れているといった必要はありません。製品の形状や模様が今までにない新規なものであれば対象になる可能性があります。詳しくは専門家に相談されることをお勧めします。

弁理士 伊藤 孝太郎