インターネット,カーナビ,スマートフォン・・・我々の暮しには当たり前のように最先端技術が入り込み、便利で快適な毎日を過ごすことができています。このような新しい技術が「特許権」という権利で守られることは、よく知られています。

ところで、我々の暮しを便利にしているものは、このような最先端技術だけでしょうか?例えば、小さく畳んで捨てられるティッシュボックスや、レギュラーコーヒーをティーパックの手軽さで入れられるコーヒーパックなど、ちょっとした工夫を加えたヒット商品も我々の身の回りには溢れています。

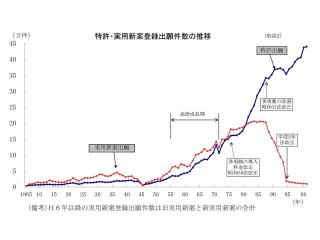

このような技術的には高度でない小発明を保護する権利として、我が国には「実用新案権」が設けられています。外国から導入される基本技術に対する「ちょっとした工夫」が中心であった明治初期から、高度成長期を過ぎた昭和56年までは、実用新案の出願件数が特許の出願件数を上回っており、高度成長期の日本の産業が実用新案権により保護され育まれて来た事実が伺えます。

ところが、日本の技術の進歩や成熟化に伴い、昭和56年以降は特許の出願件数が実用新案を上回り、その後の特許制度の改善や実用新案制度の無審査化とも相俟って、実用新案の出願件数は大幅に減少しました。現在では、特許出願が年間約34万件であるところ、実用新案は年間約8千件まで落ち込んでいます。一方、同様に実用新案制度を有する中国では、特許出願が年間約65万件で世界トップを誇り、実用新案はそれよりも多い年間約74万件も出願されています。

冒頭に触れたように、「最先端技術」と「ちょっとした工夫」は何れも我々の現在の暮しを支えています。技術が成熟した日本においても、「ちょっとした工夫」に関して実用新案の出願件数がもっと増えてもいいのではないか?そんな疑問から、昨年度の特許委員会では、日本の実用新案制度が利用されない理由を探るべく、判例などの調査研究を行いました。

調査の結果、進歩性の判断が特許と殆ど変わらないという1つの理由を見出しました。特許では、「従来技術に基づいて容易にその発明をすることができた」場合、進歩性がないとして特許権を受けられません。実用新案では、「従来技術に基づいてきわめて容易にその考案をすることができた」場合に進歩性がないとされ、実用新案権が無効にされます。法律上「きわめて」の文言が入り、小発明を保護する実用新案の進歩性のレベルが低くされているにもかかわらず、実際には特許と同程度の進歩性のレベルで無効にされるケースも多くあります。

中国では、実用新案の進歩性判断に用いる従来技術文献の数や分野を制限することで、特許よりも緩い進歩性判断が為される工夫がされています。日本においても、進歩性のレベルを低く設定できる手法を取り入れ、実用新案権が無効にされ難くなれば、実用新案権で小発明が保護される制度本来の姿を取り戻すことができるかも知れません。

日本弁理士会東海支部 特許委員会

前副委員長 弁理士 中根 美枝