日本弁理士会東海支部は1997年1月に設立。支部会員の能力向上、情報提供事業にとどまらず、弁理士業務拡大のため地域内の企業や教育機関に対し知財に関する広報活動を行っている。このほど、2013年度支部長に後呂和男氏が就任した。「中小企業を中心に知財支援に力を注ぎ、地域の活性化につなげたい」と話す後呂支部長に今年の取り組みについて聞いた。

-支部長就任の抱負から。

「東海地域の企業は、自動車産業を中心にグローバル化が進んでいる。現在、東海支部(愛知、岐阜、三重、静岡、長野)の会員は約700人いるが、それぞれがグローバル展開に対応できる情報力と、実務遂行能力を身に付ける必要があり、それを支援する活動をしたい。また、今まで知財になじみの少なかった中小企業と、弁理士との接点の増強に努め、知財を生かした地域産業の活性化と弁理士業務の拡大を図っていきたい」

-具体的な中小企業との接点拡大とは。

「特に重点を置いているのが、今年度で4年目を迎える『知財サロン』。5、6人の中小企業経営者に対して、2人程度の弁理士が担当し、具体的な事例を基に討論を行う。もっとも大事にしていることは、討論の中から派生するフリートーキング。特定のテーマについて情報を提供するだけではなく、本当に自分の知りたい情報を得てもらうことが目的だ。我々の真の役目は出願を勧めることではなく、知財を利用して利益を生み出す仕組み作りを応援すること。そのため、参加者を事業経営に携わる経営者や幹部に限定していることも特徴だ。今年度の取り組みとして、愛知県産業労働部との共催により、参加企業数の増加を図っていく」

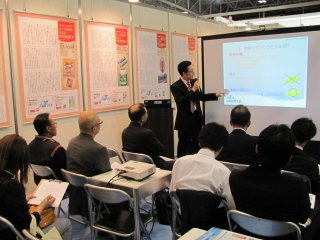

「そのほか一般向けにも、昨年約6万人の入場者があった『メッセナゴヤ』や、知財制度の周知・啓蒙活動として開催している『休日パテントセミナー』などを継続していく。昨年のメッセナゴヤでは、東海支部のブースを出展して開催したミニセミナーが好評で、今年も開催したい」

-企業のグローバル化への対応について。

「東海地域は自動車産業の集積地。多くの自動車関連メーカーはタイ、インドネシアを中心とする東南アジアに進出しているが、未だに東南アジア諸国の知財制度は情報不足の面がある。中には知財制度の整備が不十分な国もある。そこで、支部会員による調査研究を進め、研究成果をセミナーや勉強会などで情報共有することにより、支部会員の能力向上につなげていきたい。欧米の知財制度の専門家は多いが、東南アジア諸国になるとまだ少ない。東海支部の弁理士が東南アジア諸国の知財制度のスペシャリストになることを目標として、力を入れていきたい」

「『知財サロン』の参加者には、先代から引き継いだ事業のグローバル化を目指す2世経営者も多い。海外進出する際に、今まで培ってきたノウハウをどう守って、どう生かしていくかという悩みが多く、知財の専門家としてサポートし、東海地域の中小企業の活性化につなげていきたいと考えている」

-教育機関に対する取り組みは。

「知財教育は知財立国を目指す日本の重要施策。小・中・高校を対象とした『小中高校出前授業』を行い、新しいアイデアを作り尊重することの大切さを解説したり、大学の学生、職員を対象にした知的財産セミナー『大学キャラバン』を開催している。今後も知財教育の支援は継続していきたい」